医療事務の方は、一部負担金の記載方法で頭を悩ませることが多いのではないでしょうか?

負担金の不備、誤りで返戻されるレセプトも多いですよね・・・。

前に負担金の記事を書いたのですが、今回はより簡単に、最重要ポイントのみをまとめてみました。

この記事を読めば、一部負担金の記載が必要な場合と不要な場合、かっこ書き、1円単位か端数処理をした金額を記載するのかがわかります!

私もレセプトを作成する際に、負担金の記載の仕方で悩むことが多かったです。

わからなくなったらこの記事を読んで解決していただけると嬉しいです!

1.「負担金額」と「一部負担金額」

記載要領を見ると、「負担金額」と「一部負担金額」の文字が出てきます。

この違いは何かというと・・・

負担金額・・・入院の負担金

一部負担金額・・・外来の負担金額

入院と外来で呼び方が違うんですね!

使い分けている人はあまりいないと思いますが、知っておいて損はないです。

この記事では、「負担金額」と「一部負担金額」をまとめて「一部負担金等」と表記します。

2.どんなときに一部負担金等の記載が必要?

一部負担金額等の記載が必要か不要か・・・

それが入院か外来か、年齢、限度額認定証等の提示の有無が関係しています。

(後期高齢者医療)

一部負担金の支払いがあった場合は、負担金額の記載が必要です。

【医療保険の場合】

(高齢受給者)

一部負担金の支払いがあった場合は、負担金額の記載が必要です。

(高齢受給者以外)

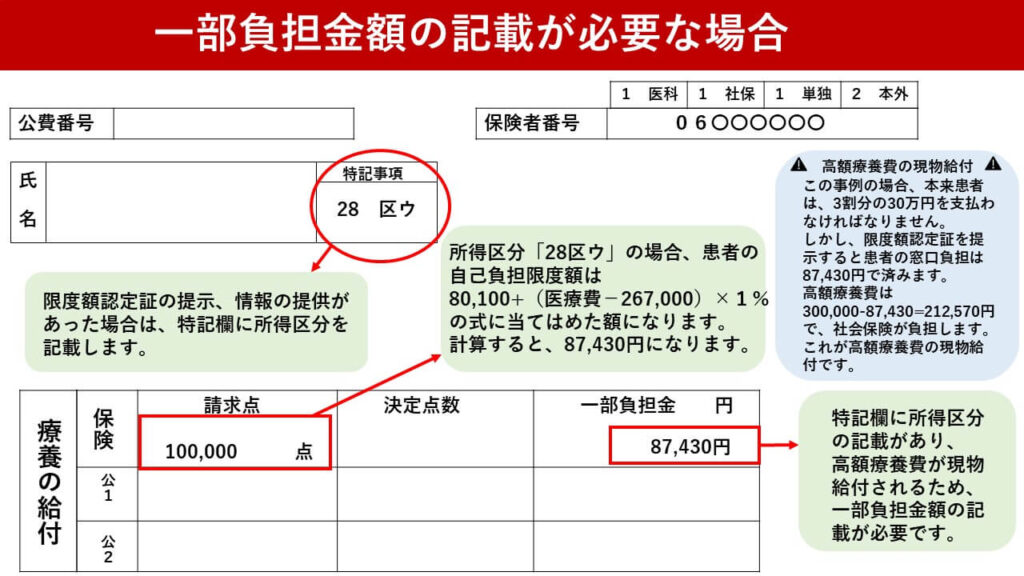

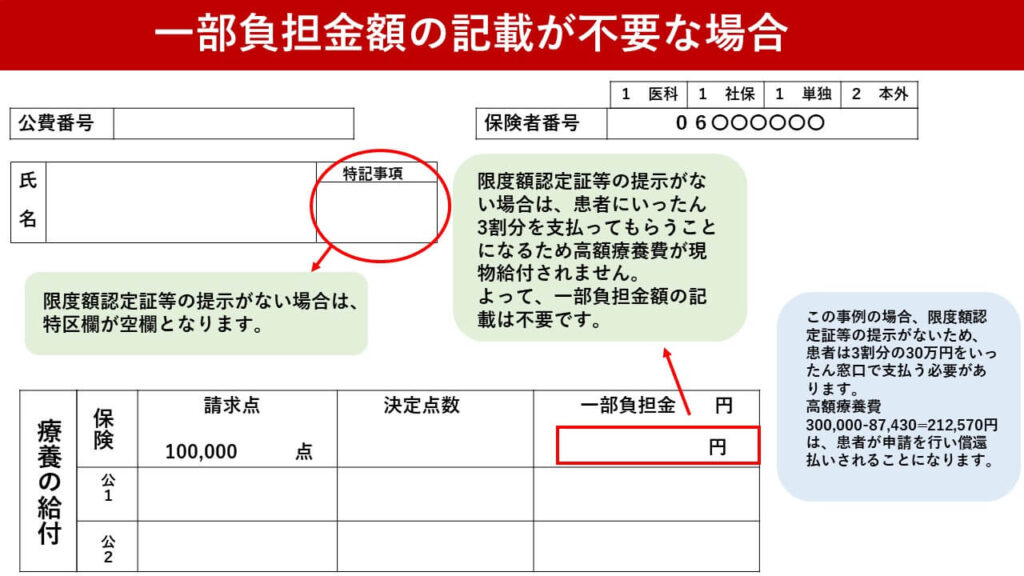

①限度額適応認定証か限度額適用・標準負担額減額認定証の提示、情報の提供があった者

②適用区分に所得区分の記載がある特定医療費受給者証等*の提示があった者

上の①②に該当する患者で、高額療養費が現物給付された場合は負担金額の記載が必要です。

*特定医療費受給者証等とは・・特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証のこと。

(後期高齢者医療)

高額療養費が現物給付された場合は、一部負担金額の記載が必要です。

【医療保険の場合】

(高齢受給者)

高額療養費が現物給付された場合は、一部負担金額の記載が必要です。

(高齢受給者以外)

①限度額適応認定証か限度額適用・標準負担額減額認定証の提示、情報の提供があった者

②適用区分に所得区分の記載がある特定医療費受給者証等*の提示があった者

上の①②に該当する患者で、高額療養費が現物給付された場合は一部負担金額の記載が必要です。

*特定医療費受給者証等とは・・特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証のこと。

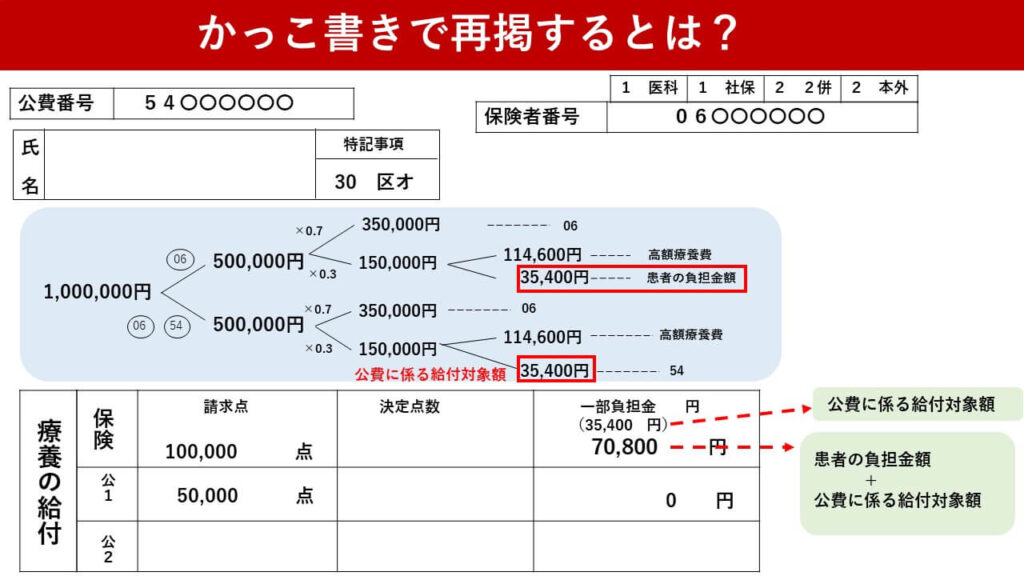

3.かっこ書きで再掲とは?

かっこ書きで再掲する、とは・・・

一部負担金相当額の一部を公費が給付するとき、公費に係る給付対象額を保険の一部負担金額等の項に( )で再掲することです。

一部負担金額等の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載します。

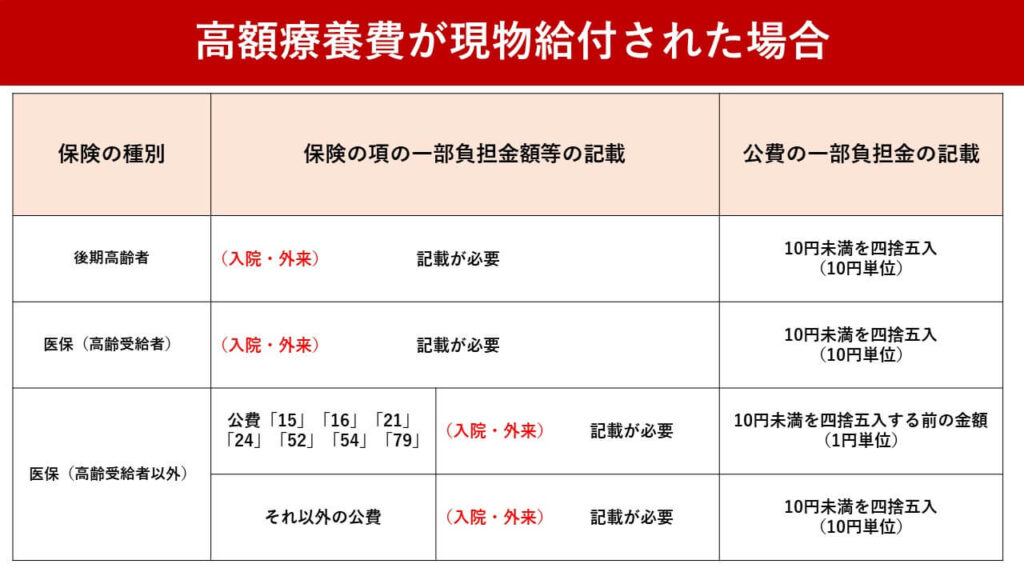

1円単位?端数処理?

一部負担金が、公費の医療券等に記入されている患者の限度額を下回る場合、一部負担金額等を1円単位で記載する場合と端数処理をして10円単位で記載する場合があります。

どういったレセプトの時に1円単位、10円単位の記載になるのかをまとめていきます!

例外もありますが、まず大前提となる考えを抑えましょう!

「2.どんなときに一部負担金等の記載が必要?」で解説した

・保険の項の一部負担金等の記載が必要な場合は、

支払いを受けた一部負担金の金額を記載します。→端数処理した金額を記載してよい。

・保険の項の一部負担金等の記載が不要な場合は、

10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金額を記載します。→1円単位で記載する。

ここから例外をお話しします。

後期高齢者、高齢受給者以外で、公費「15」「16」「21」「24」「52」「54」「79」の患者

・保険の項の一部負担金額等の記載が必要な場合も不要な場合も、

10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載します。→1円単位で記載する。

※東京のマル障、マル親も同様の記載方法となるようです。

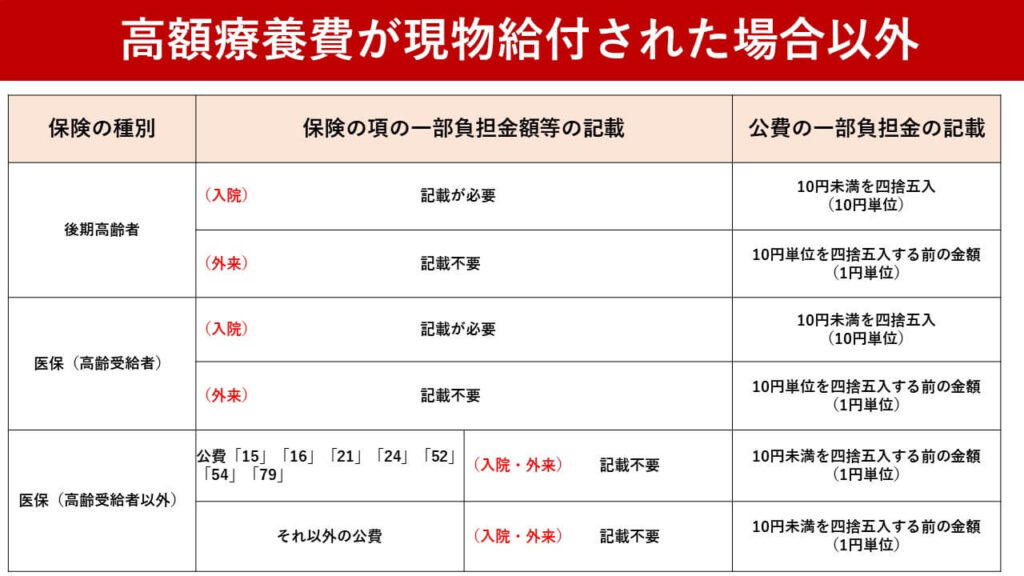

ここまでの話を表にまとめました!

通知等を詳しく解説している記事もあります。お時間があればご覧ください。

コメント

はじめまして

訪問看護ステーションの事務担当している者です。

かっこ書きがイマイチ分からなくて色々検索していました。

図解してるものが中々見つからないなか大変参考になりました。

が、やはりよく分かりません。

最初の1,000,000が何故06の500,000と06・54の500,000で別れるのですか?

公費①の50,000点だからですか?

では保険と公費①が同じ点数の場合はどうなるのか教えてください。

その時、かっこ書きになる場合とならない場合があると思いますが、それは一部負担金相当額の一部を公費が給付するかしないかですよね?一部負担金相当額とは何ですか?

また、保険と公費①が同じ点数の場合、合算はあり得ますか?

ご回答宜しくお願い致します。

はじめまして!

お問い合わせありがとうございます。

返信が遅くなってしまい申し訳ございません・・。

1,なぜ点数がわかれるか?についてですが・・

基本的に主保険(図では社会保険の「06」)は全診療行為、全点数が請求の対象となります。

公費「54」は、対象とある診療行為が、難病に係るもののみのため点数がわかれています。

諸谷さんのおっしゃる通り、公費➀が50,000点だからです!

2,同点数の場合はどうなるか?ですが・・

主保険と公費が同点数の場合は、かっこ書きの金額は「35,400円」です。

そして、一部負担金額欄も「35,400円」になります。

3.一部負担金相当額とは?

一部負担金相当額とは、「公費が本来負担する額」と考えるとわかりやすいと思います。

図の場合は公費「54」、特記「区オ」の患者のため、公費の負担限度額が35,400円です。

「区エ」であれば57,600円、「区ウ」であれば87,430円(80,100円+(1,000,000円ー267,000円)×1%)となります。

患者さんの自己負担があっても、なくてもこの金額です。公費が本来負担する額が一部負担相当額になるので・・。

4.合算はあり得るか?

主保険と公費➀が同点数の場合は、合算はありえません。

医療保険と公費が併用で、かつ異点数(医療保険単独部分あり)の場合に、合算の可能性が出てきます。

文章では非常にわかりにくいですよね・・。もうしわけないです・・。

わからないことがあったら、質問ください!